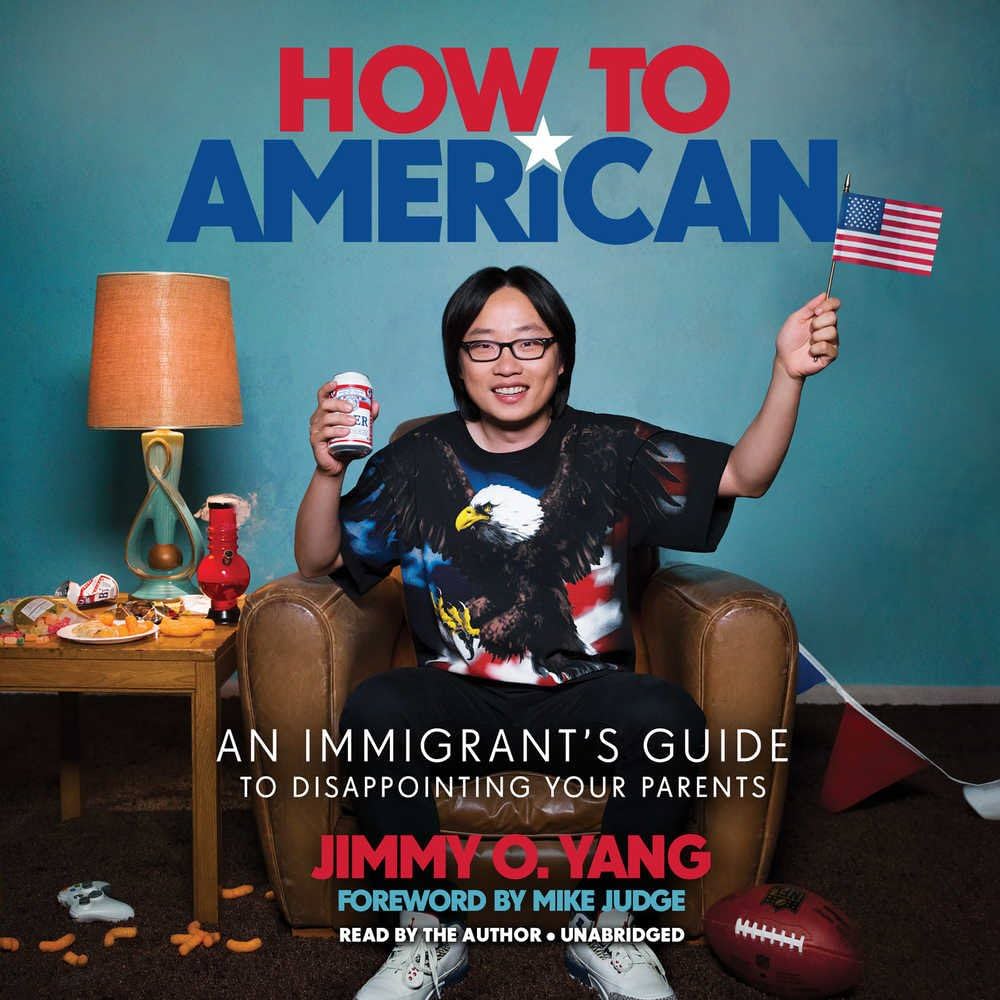

中文版在线阅读 – 原书名:How to American: An Immigrant’s Guide to Disappointing

前言

迈克·乔吉 (Mike Judge)

当初我们选中欧阳万成(Jimmy O. Yang)出演《硅谷》时,我对他一无所知。只是凭他在试镜时的表现,感觉这小伙子不错。我完全不知道他当时模仿的口音并非他平时的说话方式,也不知道他本人的性格和他饰演的角色——剧中的“简阳”(Jian Yang)——大相径庭。我还不知道他毕业于加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的经济学专业,多年以前,我也是从这所学校毕业的;更不知道他毕业于2009年——那年,正是我去做了毕业典礼演讲嘉宾,而他当时就在台下,并且似乎还因为我的那番话,受到了一些启发,萌生了投身喜剧的想法。这一切,都是我们在片场合作几天后我才发现的。

我和吉米一见如故,很快就成了好朋友。读这本书时你会发现,他是个有趣的家伙,对这个国家的事物有着独特而有趣的视角。我们不常听到关于中国移民的故事,至少我是这么觉得。我想,也许是因为我们美国人根本就不问吧。我和吉米经常一起玩,渐渐地,我对他的故事产生了兴趣。那是个很有意思的故事。他的人生旅程相当丰富。从香港的儿童乒乓球明星,到移居美国成为一名单口喜剧演员,实现了当脱衣舞俱乐部DJ的梦想(结果却发现那份工作多么悲伤和压抑),再到成为一名成功的电视剧和电影演员——吉米对美国的体验,是很少有人能企及的。

拍摄《硅谷》第一季时,我们谁也不知道这部剧会火,能拍几季,还是会惨淡收场,迅速被人遗忘。我们只是埋头苦干,尽力把它拍好,并期盼它能成功。吉米身上总有一种积极乐观的精神。每当我们聊起这部剧,他总能让我这个愤世嫉俗的老家伙也相信,或许它真的能火。

结果,它真的火了。随着我们继续拍摄后续几季,吉米的角色迅速成为了剧集的顶梁柱。到了第三季左右,他也成了我最喜欢写的角色。“简阳”身上有种伟大而坚忍的气质,吉米将这一点完美地体现了出来。我知道,有些自命不凡的喜剧评论家会觉得利用语言障碍制造笑料很低级,但吉米却能把这一切处理得非常出色。

我已经感觉到“简阳”正在成为剧中最受欢迎的角色之一,但真正让我意识到这一点,是在2016年圣地亚哥动漫展(Comic-Con)上的一次座谈会。我们在一个能容纳几千人的大厅里(我对人数估计不太准,但至少有两三千,也许三四千人),有人问下一季会不会有更多“简阳”的戏份。话音刚落,台下爆发出雷鸣般的掌声;而当我回答“会”的时候,掌声更是经久不息。吉米正式出名了。

我创作《硅谷》的部分灵感,来源于我当年做工程师的经历。在我第一份工程师工作中,我有个伊朗朋友,他也曾在那里工作。他曾说过一句话,我一直记在心里。他说,美国确实是充满机遇的土地,但大多数美国人却看不到,因为他们对此习以为常了。他们不懂得珍惜,也不像那些从其他国家移民过来的人那样充分利用这些机会。当你从像伊朗这样的地方来到美国,你会惊叹于这里所有的机遇和自由。读这本书,你会感觉吉米也有同样的经历,而且他完全没有浪费这个机会。他现在所拥有的一切,都是拼了命挣来的。

吉米的经历是独一无二的美国故事。你很难在其他国家听到这样的故事。好了,谁来打我一巴掌。我变得太爱国了。

关于吉米,有件事我永远不会忘记。在《硅谷》第一季播出之前,我和吉米坐在圣莫尼卡一家餐厅的吧台。(现在我和他一起出去时,经常会被认出他的粉丝打断,要求合影。)我问他关于中国的事情。他说,如果你是个普通的美国人去中国,感觉就像个电影明星。每个人都盯着你看,想围着你转。他说美国人去古巴也是一样。然后他停顿了一下,低头看着自己的酒杯说:“我没有地方可去了。”好吧,吉米,现在你无论去哪里,都会像明星一样被认出来。欢迎来到美国,欧阳万成。

序幕

“我吃鱼。”

我用浓重的中国口音对我的室友说。

“我知道你吃鱼,但是你清理鱼的时候,不能把鱼头、内脏什么的就留在水槽里,搞得整个屋子闻起来像个鱼饵站。你得把它们扔进垃圾桶,然后把垃圾倒掉。你明白吗?”我那高大、卷发的美国室友指着水槽里剩下的鱼杂碎,向我解释道。

我困惑地看着他,回答说:“是的,我吃鱼。”

“我操!”他彻底崩溃地嚎叫起来。

剧组人员哄堂大笑。那是我在《硅谷》片场的第二天。《硅谷》是HBO的一部剧集,由我的喜剧偶像之一迈克·乔吉创作。这是我在好莱坞的重大突破。我扮演的角色“简阳”是一个刚到美国的中国移民,他蹩脚的英语常常导致他和那个滑稽可笑的室友艾利奇·巴赫曼(由无可挑剔的T.J.米勒扮演)之间产生喜剧性的误解。扮演这个角色对我来说感觉很自然。我自己也曾是个刚到美国的中国移民。我就是简阳。

我们家从香港移民到美国时,我是一个十三岁的男孩,看起来却像个八岁的女孩。我的英语水平甚至连最简单的美国俚语都听不懂。在美国上学的第一天,一个女孩走过来对我说:

“What’s up?” (“咋样?”)

我困惑地看着她。我以前从未听过这个说法。

她又重复了一遍:“What’s up?”

我抬头望向天空,想看看“上面”(up)有什么。什么也没有。我低下头看着她,回答说:“我不知道。”

她终于意识到我要么是个外国人,要么就是有严重的智力障碍。于是她解释道:

“‘What’s up?’ 的意思是‘你好吗?’”

“哦,好的。我‘上’了(I’m up)。谢谢你。”

这时,远处有人喊了一声:“Heads up!”(“当心头顶!”)我转过身想回应,以为这又是另一种美国式的问候。结果,迎接我的却是一个奇怪的椭圆形物体,直冲我飞来,正中我的肚子;后来我才知道那叫美式橄榄球。

这不是《硅谷》里的情节;这就是我的生活。

第一章 如何当个亚洲人

我在香港的成长经历简直就像个老掉牙的刻板印象。我拉小提琴,数学超棒,还参加过竞技性乒乓球比赛。在中国,人们对乒乓球非常认真。它不仅仅是兄弟会醉酒后的游戏;乒乓球是一项享有盛誉的国球。中国的乒乓球冠军是民族英雄,就像布雷特·法弗(美国橄榄球明星),只是没有那些不雅照。从你五岁的邻居到七十岁的姑妈,人人都懂得如何打出漂亮的旋转球。我父母很早就给我报了乒乓球班。我步法灵活,反手快如闪电。很快,我就开始参加香港十三岁及以下组别的锦标赛了。我的姿势一直很好,但我总是比其他孩子矮小瘦弱。每次比赛前,我爸都会给我打气:

“吉米,虽然你矮,虽然你弱,而且那个孩子比你强得多……但你会没事的。”

他算不上文斯·隆巴迪(传奇橄榄球教练)那样的激励大师,但还是谢谢你,爸。

我矮小的身材最终派上了用场。当时有人请我去测试一款全新的、高度可调的乒乓球桌。他们邀请了职业球员和孩子们一起打球,并在当地新闻中播出。那是个大场面。那是我第一次上电视,当时我十岁。我完美的姿势和矮小的身材在乒乓球桌前显得格外可爱。新闻摄像机找到了我,给了我一个特写采访。记者问我:

“你觉得这些新球桌怎么样?”

“我喜欢,因为可以调矮一点,而我正好很矮。”

简直萌翻了。

第二天,电视台打电话到我家,请我再去演播室接受一次完整的采访。这孩子简直是个明星!我和我爸一起上了节目,采访表现非常棒。演播室里有三台摄像机,我表现得非常自然,头从A机位转到C机位,说的每一句话都迷倒了全香港七百万人。大家都以为我是乒乓球神童。我成了学校里最酷的孩子,也是家里的骄傲。大家都叫我“金童电视明星”。我感觉自己像个名人。几个月后,我代表学校参加了一场青少年锦标赛。我是夺冠热门。但在全校师生面前,我却失手了。我连续两场以3-21输给了一个名不见经传的新人。所有人都惊呆了;这就像迈克·泰森被巴斯特·道格拉斯击倒一样。他们曾经信任的那个男孩原来只是个骗子。我的球技配不上我的名气。我确实是“样子货”多过实力派。我注定是个冒牌货,适合当演员。