“你有没有想过离开他?”我问。

她说整个婚姻期间她都想过,但她不会离开。“我不想让我的孩子们长大后认为,一个男人在那种状态下可以被抛弃,”她说。

然而她却曾试图自杀——试图抛弃她的丈夫和孩子们。但这我没有说出口,因为这正是许多人会对这种情况说的话。一个人得有一个坚实的自我,才能自私。

19.

我内心有这种空虚。世间万物都不足以淹没这空虚的声音,它说:你什么都不是。

这空虚不占据过去,因为它一直都在这里。它不必占据未来,因为它阻断了未来。它要么是个独裁者,要么是我有过的最亲近的朋友。有些日子,我和它搏斗,直到我们双双倒下,像受伤的动物。那时我就会想:如果我摆脱了这空虚,我会不会变得比虚无更不如?如果这空虚正是支撑我走下去的东西呢?

20.

一天,我的室友说她注意到,如果她和我谈论佛教,我就会变得沉默。“我不是把它当作宗教来说的,”她说,“比如,你可以试试冥想。”

我没有解释我从十二岁到二十三岁期间读过佛经。在很长一段时间里,它们提供了最慰藉的话语。“空”的教导稀释了那种空虚的强度。

我父亲在我十一岁时教我冥想。想象一个水桶在你张开的双臂之间,他告诉我,让我听水滴入桶中的声音,等水满了,再听水从桶底滴出的声音。“从空到满,再从满到空,”他在一本书里为我划下这几个字。“生前是梦,死后是另一场梦。其间的生命不过是梦的幻象。”

21.

我父亲是我认识的最宿命论的人。他曾承认,他在婚姻中没有一天感到过平静,并表示后悔从未想过要保护我和姐姐免受我们母亲的伤害,她是个家庭暴君,无论是冷酷无情还是脆弱不堪都难以预测。

但事实是,他试图向我们灌输这种宿命论,因为这是我们唯一的保护。多年来,我一直躲在它的背后:迷恋宿命论能让人看起来平静、能干,甚至快乐。

22.

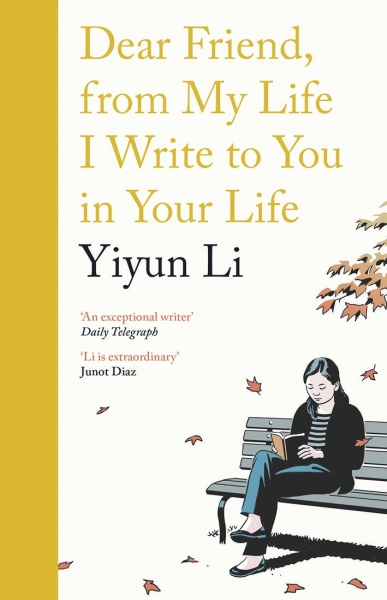

有一阵子,我读凯瑟琳·曼斯菲尔德的笔记来分散自己的注意力。“亲爱的朋友,我从我的生命里写信给你,在你的生命里,”她在一条日记中写道。读到这行字时我哭了。它让我想起多年前那个男孩,他无法停止在信中寄出他梦想的设计图。它也提醒我,为什么我不想停止写作。一个人写的书——过去的、现在的和未来的——难道不都是在试图说同一件事吗:亲爱的朋友,我从我的生命里写信给你,在你的生命里?从一个生命到另一个生命,是多么遥远的路途,可如果不是为了这段距离,如果事事都能放手,每一个“之前”都被“之后”取代,那又何必写作呢?

23.

让人失去希望的不是宿命论,我现在明白了。而是人对宿命论的反抗;是想要从宿命论手中夺回自己的时间。一个宿命论者不可能成为梦想家,而我仍然希望有一天能成为梦想家。

24.

“火车停了。当火车在两站之间的旷野停下时,人总忍不住把头探出窗外看看发生了什么,”曼斯菲尔德在她生命的尽头写道。这是生活的必然性。火车因我们未知的原因,总是在过去与未来之间停下,让此刻看起来仿佛无处可依。但这正是人必须利用的无处可依之境。人望向窗外:稻田和苜蓿地早已成为过去,被葡萄园和杏树林取代。人已经走了这么远;也许这本身就足以成为继续前行的理由。

人群中

我抵达利特里姆郡(County Leitrim)那天,热浪正席卷整个爱尔兰。我遇到的每个人——边境检查官、开车送我从都柏林横穿全国的女士、递给我带金色流苏的青铜钥匙的酒店前台——都评论着这反常的天气。我登记入住后不久,一位郡议员和一位摄影师在大堂与我会面,他们也开始谈论热浪。

孩子们,不像他们的长辈,不谈论天气。对他们来说,天气只是一个事实,只与当下相连。是不是因为天气能代表的东西太多,所以才常被简化为闲聊?天气赋予经历在时间中的位置:一种嵌入记忆的情绪,比较现在和过去时的一个变量或常量。两天后,酒店将举行一场婚礼。“幸运的新娘,”人们说,因为好天气持续着,我能预见这将会被人们在未来许多年里不断回忆。

在一家街角小店,那位六十多岁的摄影师要了一张彩票和三个冰淇淋蛋筒。我试图拒绝,但他不肯——这冰淇淋蛋筒是最好吃的,而且每个只要一欧元,他说。然后我们爬过一道保护私人码头的砖墙。一个牌子警告“禁止擅入”。“我希望你看起来像是沉浸在阅读中,”摄影师指导我的姿势,双腿悬在水面上,膝上摊开一本书,为此那个冰淇淋蛋筒被冷落了。“现在转向我,微笑,我想让利特里姆郡看看我们的客人有多开心。”那时是五月下旬,冰淇淋化得很快。我看着它滴落在木板上。没有被遗忘的天气,是那些需要费力气去经历的天气。

之后,我在镇上散步,经过几家酒吧、一家花店、一家漆成蓝色的彩票投注店。街上人不多。最终,我来到了摄影师和议员坚持要我参观的一个当地景点。那是爱尔兰最小的教堂,据说也是世界第二小的。尽管如此,它拥有我想象中的所有庄严肃穆:石头外墙、彩色玻璃、大理石祭坛、铁门。这座教堂是一位丈夫为他去世的妻子玛丽·科斯特洛(Mary Costello)建造的,后来他也被安葬在她旁边。覆盖着两具棺材的厚重不透明玻璃呈一种令人不安的黄色,两者之间有足够的空间供访客转身。我逗留了一会儿,因为镇上没有其他我想去的地方,而且有人建议我避免独自待在酒店房间里,要走出去寻求哪怕最基本的人际互动。

我的精神状态很糟糕。前一周曾有过把自己送进医院的想法,但去爱尔兰似乎更合情理。那段时间我经常旅行,因为每一次旅行,都希望能以不同的面貌归来。在精神逐渐瓦解的过程中,我没有预见到判断失误的危险。爱尔兰之后的那一周将在急诊室结束。

在阿姆斯特丹机场转机时,我瞥见自己不省人事地躺在一架货运电梯的地板上,电梯门敞开着。这个念头是一种安慰。人是可能在旅途中死去的。我一直在写日记。如果我的心智正在失控,我希望这是一个可以用文字来理解的过程,但我没有记录下阿姆斯特丹的这一刻。我不理解,也不想去理解,在机场的那次遭遇。那本日记过去是——现在仍然是——一场与自己的漫长争论:一个清醒的声音明智地质疑,一个更强硬的声音则在挑衅地说话,有时是回应,有时是离题。这种体验就像乔治·艾略特和陀思妥耶夫斯基之间的对抗。前者通过自我完善来劝导自我克制,后者则以关于充满激情又被囚禁的灵魂的独白来打断;当后者努力想要表达清晰甚至真诚时,在前者的注视下,这种努力显得荒谬可笑。一个人总是最清楚如何破坏自己的生活。

一个人能没有自己得不到的东西而活下去吗?——这个问题在我的日记里反复出现。说“不”是屈服;说“是”也是投降,尽管伪装成了虚张声势。什么是得不到的——这个我避免用文字表达出来。任何解释都会显得过于具体和渺小。但那种理解从未远离我。

违背我的直觉,我已经形成了依恋——对几个人,对一个职业,对一门习得的语言——但我尚未学会如何与它们共处。相反,与另一个人亲近的痛苦和孤立的痛苦相互否定。能够写作,并且用英语写作,是一条生命线,而生命线必须被当作是外在的,甚至是违规的。我的心智一次又一次在同一个地方断裂,仿佛一道从未完全愈合的骨折:我害怕认真地对待你——你,我的生活,以及所有让生活值得活下去的一切。

在利特里姆,我没有遇到在阿姆斯特丹看到的那个幻影。在一家书店外,我看到一张海报,宣传一个关于鲁米(Rūmī)的研讨会。一家自助洗衣店的门上贴着一张手写的便条,说由于经济衰退,每周只开放三天。在酒店休息室,我坐着喝一壶茶,数着过往行人。一个让我想起一位朋友的女人,促使我去查找梅奥郡(County Mayo)海岸外一个岛屿的名字,她父亲在一个雨天被安葬在那里,棺材被放入一英尺深的水中。有形之物常有一种雄辩的力量。分心带来短暂的清明。